Der vierte und letzte Band der »Otherland«-Reihe reißt die auf der Suche nach den verlorenen Kindern befindlichen Gefährten vollständig auseinander und lässt sie in verschiedenen Simwelten wieder auftauchen. Sie erleben dort atemberaubende Verfolgungsjagden und hasten von einem lebensbedrohenden Abenteuer in Märchen- und Mythenwelten in die nächste Umgebung. Weiterlesen

Der vierte und letzte Band der »Otherland«-Reihe reißt die auf der Suche nach den verlorenen Kindern befindlichen Gefährten vollständig auseinander und lässt sie in verschiedenen Simwelten wieder auftauchen. Sie erleben dort atemberaubende Verfolgungsjagden und hasten von einem lebensbedrohenden Abenteuer in Märchen- und Mythenwelten in die nächste Umgebung. Weiterlesen

Otherland 4 • Meer des silbernen Lichts

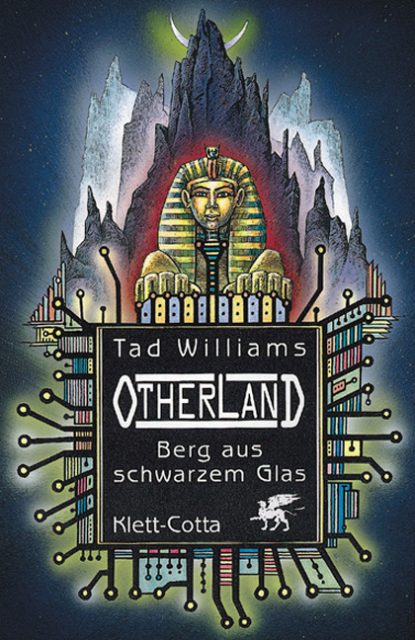

Otherland 3 • Berg aus schwarzem Glas

Im dritten Band des vierstöckigen Werkes gehen Renie und ihre im Netz gefangenen Freunde auf die Suche nach einem Schwarzen Berg aus Glas, von dem sie die Lösung aller Rätsel erhoffen. Darin vermuten sie das Betriebssystem des Netzes. Weiterlesen

Thomas Bernhard

Hoell beschreibt die schwierige Kindheit Bernhards als Initialzündung für dessen literarische Arbeit. Bernhards Mutter Herta floh aus dem erzkatholischen, intoleranten Österreich, um ihr unehelich geborenes Kind zur Welt zu bringen und ging dazu nach Holland. Geburtsort Bernhards war insofern Heerlen/NL. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gab die Mutter den Sohn weg. Thomas verlebte die frühe Kindheit bei seinem Großvater, dem Heimatschriftsteller Johannes Freumbichler (1881-1949) und gewann diesen als Vorbild. Ab 1936 nahm ihn seine Mutter, die inzwischen Emil Fabjan geheiratet hatte, wieder auf.

1948 erkältet sich Bernhard, der inzwischen eine Lehre angetreten hat, beim Abladen einer Lastwagenfuhre Kartoffeln. Ein mehrjähriger Aufenthalt in Krankenhäusern und Sanatorien ist die Folge dieser unausgeheilten Lungeneerkrankung. Diese wächst sich schließlich zu einer TBC aus und erzwingt im Verbund mit anderen Erkrankungen schlussendlich auch das Ende des Dichters, dessen Werk entsprechend von Krise und Krankheit bestimmt ist.

Durch Vermittlung Carl Zuckmayers wird Bernhard ab Januar 1952 beim »Demokratischen Volksblatt« in Salzburg als freier Mitarbeiter beschäftigt. Dort erlernt er das Handwerk des Schreibens. Er versteht sich in seinem journalistischen Schaffen als »Übertreibungskünstler«. »Wenn drei Tote waren, warn´s bei mir immer sieben, dass war eine Berichtigung am dritten Tag … aber es hat die Auflage gehoben, war sehr günstig.« Im Dezember 1954 endet seine Tätigkeit bei dem Blatt, da er sich weigert, in die Sozialistische Partei Österreichs einzutreten, der die Zeitung gehört. Aber er hat in der redaktionellen Zeit »Blut geleckt am Schreiben«.

Bald folgen erste Veröffentlichungen von Erzählungen, und auch einige Gedichtbände, die er später als »Schmarrn« bezeichnet, werden gedruckt. Bernhard hofft noch auf eine Solokarriere als Sänger, fällt jedoch wegen seiner unausgebildeten Stimme durch, er studiert neben Musik auch Schauspiel und wirkt in Theaterstücken mit. Der spätere Autor von 18 abendfüllenden Stücken, die an allen großen Bühnen Europas aufgeführt werden, erhält dadurch intime Einsichten und Kenntnisse in Dramaturgie und Regie.

Durchschlagener Erfolg ist Bernhard erstmals für seinen 1963 erschienen Roman »Frost« beschieden. Wieder ist es Zuckmayer, der ihm mit einer enthusiastischen Rezension in »Die Zeit« den Weg ebnet. In »Frost« erhält ein junger Medizinstudent von einem Assistenzarzt einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll von dessen Bruder, dem in einem österreichischen Gebirgsdorf lebenden Maler Strauch, ein exaktes Beobachtungsprotokoll erstellen. Die Reise führt ihn in ein verkommenes Dorf und in die abgründige Existenz des wahnsinnig gewordenen Malers. Der Roman besteht neben Wahrnehmungen des Studenten und gemeinsamen Gesprächen größtenteils aus Strauchs Monologen. Für dieses Werk erhält Bernhard den Julius-Campe-Literaturpreis. Von einem weiteren Preisgeld erwirbt er einen Vierkanthof im oberösterreichischen Ohlsdorf nahe Gmunden am Traunsee, in dem er sich als Gesamtkunstwerk inszeniert.

»Frost« ist ein Stück Anti-Heimatliteratur, in welchem der Alpentraum zum Albtraum wird: Die Provinz ist kein Idyll mehr, ihre Bewohner sind keine harmlosen Ländler, die Berge kein Postkartenmotiv; es entsteht ein Szenario aus unbarmherziger Kälte, stinkenden Jauchegruben, feisten Wirtinnen und brutalen Verbrechern. Es ist kein Wunder, dass das offizielle Österreich unfreundlich auf seinen erfolgreich schreibenden Staatsbürger reagiert und Bürgermeister über die angebliche Schädigung des Fremdenverkehrs durch die Veröffentlichung lamentieren.

Zum Eklat kommt es anlässlich der Verleihung des österreichischen Staatspreises an Bernhard, als der Autor formuliert: »Wir sind Österreicher, wir sind apathisch; wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben«. Minister, Funktionäre und Würdenträger verlassen empört den Saal und demütigen den Autor, der nicht die übliche Schönrednerei bei einer solchen Veranstaltung pflegt. Einige Preise wird Bernhard noch annehmen, dann verweigert er selbst den Vorschlag zum Literaturnobelpreis.

Die begeisterte Kritik etikettiert Bernhard dagegen frühzeitig als »Alpen-Beckett«, und er selbst bestätigt den Einfluss von Genets »Zofen« auf sein erstes Theaterstück, »Ein Fest für Boris«, das 1967 entstand. Diese rabenschwarze Komödie schrieb er für Salzburg als »eine Art Anti-Jedermann, eine Tafel mit Leuten, ein Fest, aber Verkrüppelte«. Wegen der Vieldeutigkeit des Werkes prägte Umberto Eco den Begriff des »offenen Kunstwerks«, der fortan für Bernhards Gesamtwerk stehen sollte.

In seinem Porträt versteht es der Biograph, die Facetten der Persönlichkeit Bernhards heraus zu arbeiten. Auf der einen Seite war der Erfolgsautor innerlich unsicher und schwankend, gehemmt und oft schroff im Umgang mit seiner Umwelt. Auf der anderen Seite spielte und pokerte er um seinen eigenen Marktwert und nahm dazu ein divenartiges Gehabe an, um die Besonderheit seiner künstlerischen Persönlichkeit zu unterstreichen und bezeichnete sich selbst als »geldgierig«. Seine Verletzlichkeit mündet aufgrund der erlittenen Kränkungen in einer krassen Haltung gegen sein Heimatland. Zwei Tage vor seinem Tod verfügt er, dass seine Werke in Österreich weder aufgeführt noch dargeboten werden dürfen.

Durch die schon in der Kindheit erlittenen Verletzungen verbirgt sich Bernhard hinter Masken und richtet einen Schutzwall um sich auf. Der hoch sensible Autor hegt tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Er geht nie eine feste Beziehung ein und hält sich in jeder Freundschaft Rückzugsmöglichkeiten offen. Lediglich mit seinem »Lebensmenschen«, der 37 Jahre älteren Hedwig Stavianicek, die seine Künstlerkarriere auch finanziell fördert, verbindet ihn eine lebenslange Freundschaft.

Als Bernhard im Alter von 58 Jahren am 12. Februar 1989 an seiner schweren Krankheit stirbt, hinterlässt er ein gewaltiges Werk. Theaterstücke wie »Kalkwerk«, »Ritter, Dene, Voss«, »Minetti«, »Alte Meister«, »Auslöschung«, »Über allen Gipfeln ist Ruh« und »Heldenplatz« stehen neben brillanten Prosawerken wie »Wittgensteins Neffe«, »Der Untergeher«, »Auslöschung«, »Beton«.

Die Berühmten

Bernhards aus zwei Vorspielen und drei Szenen bestehende Komödie beleuchtet das Musiktheater und seine Protagonisten und nimmt den Festivalbetrieb zwischen Bayreuth und Salzburg kritisch aufs Korn. Der Text entstand 1975 und wurde am Theater an der Wien unter der Regie von Peter Lotschak am 8. Juni 1976 uraufgeführt.

Anlässlich seiner 200. Vorstellung als Baron Ochs von Lerchenau im »Rosenkavalier« von Richard Strauss lädt ein Bassist berühmte Künstler seiner Zeit ein, die ihm zu Freunden und Verbündeten geworden sind. Für sie stellvertretend stehen »Vorbilder« als Avatare bereit, zu denen sich die Anwesenden gesellen. Vertreten sind Richard Mayr (1877-1935), ein als »Ochs« berühmt gewordener österreichischer Bassist sowie der als »König des Belcanto« in die Musikgeschichte eingegangene österreichische Tenor Richard Tauber (1891-1948). Alexander Moissi (1879-1935) und Helene Thimig (1889-1974) repräsentieren die Zunft der Schauspieler. Der Regisseur und Intendant Max Reinhardt (1873-1943), der italienische Stardirigent Arturo Toscanini (1867-1957), die Pianistin Elly Ney (1882-1968) sowie Verleger Samuel Fischer (1859-1934) sind ebenfalls mit von der Partie. Lediglich die Sopranistin Lotte Lehmann (1888-1976) lässt auf sich warten und stößt erst im zweiten Vorspiel zu der Gruppe.

Im Mittelpunkt des Stückes steht der Bassist, der von den anderen in einem gewaltigen, selbstgefälligen Monolog über seine Karriere und seine Kunst unterstützt wird. Während er schlemmt, erzählt er die Geschichte eines Dirigenten, der bei seinem Auftritt kopfüber in den Orchestergraben gestürzt sei und sich dabei schwer verletzte. Damals sei noch echte Kunst auf der Bühne gezeigt worden. »Heute wird vom Fließband gesungen, alle singen und schauspielern vom Fließband, eine einzige riesige Massenfabrikation, pseudomusikalisch«, kritisiert er den Opernbetrieb. Es handele sich dabei um eine »perverse Vermögensbildung auf dem Konzertpodium und auf dem Theater«.

Der Verleger meint dazu, »das Genie soll sich hüten, der Mittelmäßigkeit etwas beibringen zu wollen«, und der Regisseur sieht die größte Leistung der Kunst nicht im absolut Schönen sondern im Verkrüppelten: »Von dem Verkrüppelten geht immer eine Faszination aus. In jeder Kunstgattung, ist es die Malerei, ist es die Literatur, ja selbst in der Musik fasziniert uns das Verkrüppelte.« Alle Großen und alles Große sei verkrüppelt. Die Großen, die Bedeutenden, die Berühmten seien verkrüppelt, sei dies nun sichtbar oder nicht. Bereits Theodor Adorno habe nachgewiesen, das Genie sei schon immer verkrüppelt gewesen, in körperlicher oder geistiger Hinsicht.

Im zweiten Vorspiel greift der Bassist diesen Gedanken auf: »Jeder hat seine Verkrüppelung. Nur wird sie nicht zugegeben. Der Künstler gibt seine Verkrüppelung nicht zu, aber er schlägt Kapital aus seiner Verkrüppelung.« Der Regisseur unterstützt ihn lautstark: »Das Genie ist ein durch und durch krankhafter und verkrüppelter Mensch und ein durch und durch krankhafter und verkrüppelter Charakter.«

In der ersten Szene geht es dann um das »Volksmärchen« von der Bescheidenheit der Künstler. »Der große Künstler fordert, und er kann nicht genug fordern, denn seine Kunst ist unbezahlbar. Es ist keine Summe zu hoch, um einen bedeutenden Künstler zu honorieren, ganz zu schweigen von den größten, von den bedeutendsten, von den außerordentlichsten, von den berühmtesten …«, so der Regisseur. Im Gegensatz dazu stehe der jammernde Staat und die »Mördergrube der Politik«, die »eine lebenslängliche Feindschaft von innen heraus« mit den Künstlern verbinde, analysiert der Kapellmeister, denn «die Künstler durchschauen die Politiker und durchschauen nichts als Dummköpfe, aufgeblähte Dummköpfe«. Die Künstler erschüfen jeden Tag die Welt, und die Politiker ruinierten sie.

Auf Anregung des Verlegers, der sich für Charakterforschung interessiert, treffen sich in der zweiten Szene die Figuren mit jeweils zu ihnen passenden Tierköpfen. Der Bassist wird zum Ochsen, der Kapellmeister zum Hahn, der Verleger zum Fuchs, die Schauspielerin zur Kuh, die Pianistin zur Ziege, die Sopranistin zur Katze. Sie gehen zum opulenten Nachtisch über und kommen gedanklich zum Schluss, dass Sänger und Schauspieler »Stimmbandkünstler« seien. Sie berichten von der enormen Abhängigkeit, die der gesamte Betrieb der Musiktheaters von ihren Stimmen und deren Anfälligkeiten habe: »Eine kleine Halsentzündung wirft eine ganze Opernsaison über den Haufen«.

Als Ratten gezeichnete Diener fahren schließlich Champagner auf, und die Berühmten steigern sich immer mehr in Selbstgefälligkeit und Eigenlob. Der Regisseur fasst es zusammen: »Von der Berühmtheit geht die größte Faszination aus. Man kann sagen, von diesem Tisch hier: Der Opernkünstler ist der eigentliche Herrscher der Kunstgesellschaft, und der Bassist an sich ist ihr König.« Die Stimmen der Akteure steigern sich immer weiter, bis sie in der Schlussszene nur noch Tierlaute von sich geben, die vom dreifachen Kikeriki des Hahnes übertönt werden.

Ein Fest für Boris

Thomas Bernhards erstes Theaterstück, »Ein Fest für Boris«, entstand 1967. Diese rabenschwarze Komödie schrieb der österreichische Autor für die Salzburger Festspiele als »eine Art Anti-Jedermann, eine Tafel mit Leuten, ein Fest, aber Verkrüppelte«.

Zentrale Figur im Stück mit zwei Vorspielen und einer Festmahl-Szene ist die reiche »Gute«. Bei einem Unfall hat sie ihre Beine und den Ehemann verloren und lässt seither ihre Dienerin Johanna, die einzige Akteurin, die noch auf eigenen Beinen stehen kann, erbarmungslos nach ihrer Pfeife tanzen. Ihren zweiten Mann, den ebenfalls beinlosen Boris, hat sich aus dem benachbarten »Krüppel-Asyl« heraus geheiratet, wo sie durch reichliche Spenden auch ihre Titulierung als «Die Gute« erworben hat.

Bis zum Ende des Vorspiels probiert die Gute rote, grüne, gelbe, aber vor allem weiße und schwarze Handschuhe und große Hüte in denselben Farben. Johanna ist ihr dabei behilflich. Die Gute hält während der Anprobe einen langen Monolog. Sie bemitleidet sich selbst in ihrem beinlosen Zustand.

Das zweite Vorspiel handelt nach dem Maskenball, auf dem die Gute zusammen mit Johanna gewesen war, die Gute im Kostüm einer Königin, Johanna als Schwein. Als die Gute bemerkt, dass Johanna ihre Schweinemaske nicht mehr trägt, zwingt sie diese dazu, die Maske wieder aufzusetzen. Die Gute lässt sich gerade über den besuchten Maskenball aus und kommt dann auf Boris zu sprechen. Boris, ebenfalls beinlos, ist ihr Mann, den sie sich neulich aus dem »Krüppelasyl« ausgesucht und geheiratet hat, um nicht mehr allein zu sein. Doch Boris spricht kein Wort mit der Guten und ruft ständig nach Johanna.

Das Fest für den Geburtstag von Boris beinhaltet den Hauptteil des Stückes. Zum Geburtstagsmahl für Boris sind seine beinlosen Genossen aus dem Asyl geladen. Selbst Johanna muss an diesem Abend ihre Beine versteckt halten. Die zunehmend aufgeregten Gespräche über zu kurze Schlafkisten, schlechtes Essen und andere Miseren im Heim der Beinlosen untermalt Boris mit immer heftigeren Trommelschlägen, bis er – unbemerkt – tot nach vorne sinkt.

Als alle müde werden und sich für das Essen bedanken, bemerkt Johanna plötzlich, dass Boris tot ist. Alle mit Ausnahme der Guten entfernen sich aus dem Raum. Kaum ist die Gute mit dem toten Boris allein, bricht sie in ein fürchterliches Gelächter aus.

Die Kritik etikettierte Bernhard für diesen Text als »Alpen-Beckett«, und er selbst bestätigte den Einfluss von Genets »Zofen« auf sein Werk, das 1972 in der Hamburger Inszenierung von Claus Peymann als absurdes Theater uraufgeführt wurde. 2007 wurde es erstmals in Salzburg im Rahmen der Festwochen aufgeführt.

Ortstermine

Er ist das genaue Gegenteil des schillernden »Richter Gnadenlos«. Seine Urteile offenbaren Feingefühl, Takt, Menschlichkeit und eine bei deutschen Juristen unerwartet große Portion Humor. Die Urteile des in Berlin aufgrund seiner amtskritischen Haltung »Das Phantom des Kriminalgerichts« genannten Strafrichters Rüdiger Warnstädt, lesen sich vergnüglich und bieten bisweilen sprachliche Bonbons. Jetzt legt Berlins originellster Richter sein drittes Buch vor.

»Recht so« und »Herr Richter, was spricht er«, die Titel seiner ersten beiden Bücher, waren schnell ausverkauft. In seinem dritten Werk, »Ortstermine« genannt, berichtet der inzwischen im Ruhestand befindliche Jurist nicht von Besichtigungen blutiger Tatorte. Warnstädt erzählt von seinen Reisen, genauer: von seinen Lesereisen, die ihn quer durch die Republik führen.

Die Lesungen des kauzigen Richters sind ebenso vergnüglich und erbaulich wie seine Texte selbst. Der Zuhörer spürt, dass der Mann gewohnt ist, vor Publikum vorzutragen und sich dabei selbst inszeniert. Er ist pointiert, spitzzüngig, antibürokratisch und dabei immer aufklärend und erzieherisch tätig. »Wann ist ein Richter subversiv«, »Wie viele Justizminister braucht die Bundesrepublik« sind typische Fragen, die der spätbürgerlich wirkende Humanist aufwirft und zum Vergnügen seiner Leser beantwortet.

Ein intelligentes Buch eines charmanten Autors!

Bitte kommentieren Sie diese Rezension im Blog der Literaturzeitschrift

Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens

»Katar will berühmt werden. Ein Mensch, der so ein Ziel vor Augen hat, nimmt an Talentwettbewerben teil. Unter Staaten gilt dieser Weg als unschicklich, also lädt man sich zur Bekanntmachung seiner Herrlichkeiten internationale Schreibkräfte ein, setzt sie an erlesene Tafeln, lässt sie auf King-Size-Betten liegen und erzählt ihnen nebenbei etwas über das hervorragende Erziehungssystem« … Max Goldt zählt zu den Auserwählten, die Katar zum Nulltarif besuchen durften. In dem ihm eigenen überspitzt eleganten und witzigen Stil beschreibt er die Schönheiten des Emirates, das Familien mit Kinder anlocken möchte, ohne den Kleinen auch nur einen Eisstand anzubieten.

Allein diese Geschichte macht Goldts Büchlein »Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens« empfehlenswert. Aber auch die anderen Dialoge, Szenen und Kolumnen, die der einstige Mitbegründer der Band »Foyer des Arts« und langjährige »Titanic«-Kolumnist in seinem Werk zusammengestellt hat, lesen sich vergnüglich und sich sprachliche Leckerbissen.

In der Titelgeschichte »Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens« nimmt er freundlich Abstand von den Aufdringlichkeiten einer Wirklichkeit, die er besonders mit dem alljährlichen Weihnachtsmarktzauber verbindet. An der »Volksschwäche«, »historische Marktplätze für geschlagene fünf Wochen mit billigen Sperrholzverschlägen zu möblieren«, geht er gern, »geführt von ruhigem, friedlichem Desinteresse«, seitlich vorbei.

Max Goldt schreibt mild und mit innerer Heiterkeit, er postuliert die Sanftheit der Sprache. Seine Texte haben einen Drall in Richtung »Quiet Quality«. Dieses neue Schlagwort aus den USA steht für alles, was nicht schreit und spritzt, und der Autor hat die stille Qualität »QQ« inzwischen zum Titel einer weiteren Veröffentlichung erhoben.

Berliner Verhältnisse

Wer bei dem Buchtitel »Berliner Verhältnisse« glaubt, eine aktuelle Analyse des politischen Selbstbedienungsladens in Deutschlands Hauptstadt in Händen zu halten, der hat sich vergriffen. Tatsächlich geht es um eine Großstadtsatire, die in der Kreuzberger Adalbertstraße spielt.

Mario, Hauptheld des Buches und Bewohner einer Wohngemeinschaft in besagter Straße, lässt sich darauf ein, für ein paar illegale Bauarbeiter Lohn einzutreiben. Die wilden Gestalten aus seiner WG, die mit kalbsgroßen Hunden auftreten, sind als Eintreiber erfolgreich und entwickeln bald daraus einen einträglichen Nebenerwerb auf Provisionsbasis. Jedoch verliebt sich einer der Jungunternehmer, der bislang als schwul galt, in eine der Schuldnerinnen und zieht zu ihr. Damit rutscht das alternative Unternehmen in Schieflage.

Kurz darauf bemerkt die Inkasso-Brüderschaft, dass ihr Auftraggeber sie nicht nur zu eigenen sondern auch zu Schuldnern fremder Auftragnehmer schickt. Auf verschnörkelten Bahnen landet Mario so schließlich bei seinem Bruder Wolfgang. Der betreibt ein verschachteltes Netz von Bauträger- und Immobilienbüros und wird deshalb in seiner Familie als Erfolgsmensch dargestellt. Tatsächlich steht der Mann kurz vor dem Bankrott und versucht selbst, seinen Gläubigern zu entkommen. Mario kommt nun in den Geruch, gemeinsame Sache mit Kapitalisten zu machen und hat alle Hände voll zu tun, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Raul Zelik hat einen rasanten Milieuroman über Berlin-Kreuzberg geschrieben. Dabei gelingt es ihm leider nur bedingt, den Leser mit seinem Helden emotional zu verknüpfen. Zeliks Werk hinterlässt trotz der Farbenpracht, die Thema und Milieu bieten, einen eher unbeteiligten und seltsam nüchternen Eindruck.

Es hat wohl mit dem aktuellen Mangel an herausragenden deutschen Autoren zu tun, dass mit Zelik »eines der interessantesten deutschen Erzähltalente« (WDR) für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde.

Bitte kommentieren Sie diese Rezension im Blog der Literaturzeitschrift

Die Verschwörung der Idioten

Ignaz J. Reilly ist ein Muttersöhnchen aus dem tiefschwarzen New Orleans, das sich auch mit 30 Jahren noch von Mami mit Kuchen und Cremeschnitten füttern lässt. Der feiste, stinkfaule und philosophisch veranlagte Phlegmatiker lebt bevorzugt in seinem Bett und rennt von dort gegen die Segnungen der amerikanischen Zivilisation an. Wütend kommentiert er die nachmittäglichen Programme des Verdummungsfernsehens, ohne auch nur eine Folge der Achse des Schwachsinns auszulassen. Weiterlesen

Ignaz J. Reilly ist ein Muttersöhnchen aus dem tiefschwarzen New Orleans, das sich auch mit 30 Jahren noch von Mami mit Kuchen und Cremeschnitten füttern lässt. Der feiste, stinkfaule und philosophisch veranlagte Phlegmatiker lebt bevorzugt in seinem Bett und rennt von dort gegen die Segnungen der amerikanischen Zivilisation an. Wütend kommentiert er die nachmittäglichen Programme des Verdummungsfernsehens, ohne auch nur eine Folge der Achse des Schwachsinns auszulassen. Weiterlesen

Abrakadabra und Toi, toi, toi

Ausgeschlossen, ich bin doch nicht abergläubisch! Ich halte mich für einen modernen, aufgeklärten Zeitgenossen, weit entfernt von Angst vor schwarzen Katzen und dreizehnten Stockwerken. Doch nach der Lektüre von Dorothea Steinbachers Büchlein zum Thema muss ich mich wohl korrigieren. Denn nun weiß ich, dass der Aberglaube viel tiefer in mir steckt, als ich bislang vermutet hätte.

So halte ich ein zufällig gefundenes vierblättriges Kleeblatt für einen Glücksbringer. Meinen Freunden von Oper und Theater wünsche ich vor der Aufführung mit »Toi, toi, toi!« Glück und spucke ihnen über die Schulter. Bei einer Sternschnuppe schließe ich die Augen und hoffe, ein stumm geäußerter Wunsch möge in Erfüllung gehen. Unterstütze ich jemand aus vollem Herzen, dann drücke ich ihm die Daumen … und mit all dem klebe ich bereits im Spinnennetz des Aberglaubens.

Den Daumen glaubten unsere Vorväter als den kräftigsten der Finger von Dämonen besetzt. Bei einem Epileptiker wurde zuerst der Daumen gelöst, um die bösen Geister, die von ihm Besitz ergriffen, zu vertreiben. Wir sprechen vom »grünen Daumen« erfolgreicher Gärtner und einer »glücklichen Hand«, der dieses oder jenes gelingt. »Den Daumen drücken« bedeutet schließlich, mit den übrigen vier Fingern den Daumen festzuhalten, damit keine Dämonen dazwischenpfuschen können und den Erfolg verhindern. Tief in unsere Alltagssprache ist der Aberglaube eingedrungen.

Was ist Aberglaube? Der Ursprung des Begriffs ist das althochdeutsche »ubarfengida« und heißt »Oberglaube«. Die Gebrüder Grimm definierten den Begriff als das, »was über den wahren glauben hinaus, daran neben vorbei geht«. Aberglaube bezeichnet somit den Glauben an das Übersinnliche und wurde erst im Zuge der Aufklärung zum Irrglauben gestempelt. Derzeit wird all das Aberglaube genannt, was über die Glaubenslehren der Amtskirchen hinausgeht.

Wer sich mit der ursprünglichen Bedeutung vieler heutiger Bräuche, Sitten und Redensarten, mit magischen Zahlen, Zaubersprüchen und Segenszeichen beschäftigen möchte, um dem täglichen Aberglauben auf den Grund zu gehen, wird von Dorothea Steinbacher gut unterhalten. Anliegen ihrer Veröffentlichung ist, die Spuren alten Brauchtums in unserer modernen Welt als Phänomen aufzuzeigen, das uns über Jahrhunderte hinweg mit dem Glauben unserer Vorfahren verbindet. Inzwischen gehe ich jedenfalls vorsichtiger mit der Behauptung um, ich sei frei von jedem Aberglauben …

Bitte kommentieren Sie diese Rezension im Blog der Literaturzeitschrift

Die Erbschaft

Heribert Odelshausen, Mitarbeiter im Rat der Stadt Dresden, wird mit einer geheimnisvollen Erbschaft gesegnet. Aus erheblichem Anlagevermögen stehen ihm jährlich eine Million Westmark Zinserträge zu, und dieser Devisensegen verändert den braven DDR-Bürger gründlich und schnell. Es zieht ihn aufs Land, in die Welt seiner Kindheit. Dort errichtet er eine Prachtvilla, mietet Dienstboten an und lässt die begehrte Westkohle auf seine Familie und Umgebung regnen.

Der Arbeiter- und Bauernstaat hegt und pflegt den frisch gebackenen Multimillionär, denn der Geldsegen kommt letztlich dem sozialistischen Staat zugute und belebt dessen Wirtschaftskreislauf. Entscheidungen werden mit Hilfe von Farbfernsehern und anderen begehrten Luxusgütern vorangetrieben, ein Anruf »in Berlin« beseitigt Materialengpässe und erwirkt Genehmigungen, die dem normalsterblichen DDR-Bürger unerreichbar wären. Doch die Zeiten ändern sich, anno 1989 bricht das Land aus seinen Fugen, und auch für Heribert Odelshausen wendet sich das Schicksal.

Rolf Floß, Jahrgang 1936, hat eine Realsatire auf die längst versunkene DDR-Wirklichkeit geschrieben. Er siedelt seine Geschichte, wie aus zarten Andeutungen vermutet werden darf, in der Oberlausitz am Fuße des Hutberges im Naturraum Westlausitzer Hügel- und Bergland an. In dieser zu Honeckers Amtzeit im medialen Schatten liegenden Gegend nahe der Lessingstadt Kamenz lässt Floß seinen Protagonisten eine Geldsturzflut über die Dorfbevölkerung niedergehen und beschreibt das feine Geflecht der Beziehungen der mehrheitlich bäuerlichen Bevölkerung untereinander.

Stilistisch fühlt sich der Rezensent bei der Lektüre an ein klassisches Stück Gebrauchsliteratur aus der guten alten DDR erinnert. Der Roman liest sich, als sei ein Stück bislang unentdeckte DDR-Literatur ans Tageslicht geschwemmt worden. In betulich plätscherndem Stil wird emotionslos und ruhig der Handlungsfaden gewoben. Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen wird stets behutsam und fast lapidar eingeflochten. Dennoch oder gerade deshalb kann sich derjenige, der die Verhältnisse von damals erinnert, durchaus eines gelegentlichen Schmunzelns nicht erwehren.

Floß legt einen Roman vor, der in dieser Form auch in der ausklingenden DDR hätte erscheinen können. Denn es gab durchaus Werke in ähnlichem Duktus, die dort publiziert wurden. Erinnert sei an »Die Entgleisung« von Inge von Wangenheim. Insofern kommt der Text anderthalb Jahrzehnte zu spät. Unter heutigen Bedingungen lässt sich deshalb nur eine Zielgruppe für das Werk vermuten: es sind alt gediente DDR-Leser, die sich in Sprache und Stil wieder finden können.

Bitte kommentieren Sie diese Rezension im Blog der Literaturzeitschrift

Nach Hause

Mit seinem Band »Nach Hause« bricht Eugen Egner mit seiner bisherigen humoristischen Erzählweise und präsentiert Geschichten, die einer gewissen Phantasie nicht entbehren. Mancher mag sie makaber nennen. Tatsächlich sind es Grotesken, die in der weiten Galaxie des Humors siedeln.

Egners Figuren suchen ihre Wurzeln. Sie wollen nach Hause, doch sie werden nicht fündig. In der Titelgeschichte »Nach Hause« beginnt Judith ein neues Leben in der Karnevalshochburg D. Versehentlich steigt sie jedoch zu früh aus der Straßenbahn und gerät in eine Gruppe von kostümierten Leuten, die sich in Zeit und Raum verirrt haben. Bei diesem Karnevalsscherz mit Folgen werden literarische Verbindungen zu E.T.A. Hoffmann deutlich.

In »Der Bruder« kehrt ein Mann in sein ererbtes Elternhaus zurück, das jedoch einem ominösen Bruder gehören soll. An diesen kann sich der vermeintliche Erbe jedoch überhaupt nicht erinnern. Das führt zu einem flammenden Inferno, dem er nicht gewachsen ist.

Ein Mann fertigt eine Puppe mit dem Ebenbild seiner ihm inzwischen verhassten Gemahlin. Die verlässt ihn darauf. Plötzlich beginnen die Puppen ein geheimnisvolles Eigenleben unter der Leitung einer »Puppenprinzessin«.

Egners Texte wirken gespenstisch, finster und treten durchaus kafkaesk auf. Seine Handlungsstränge wirken auf unheimliche Weise bedrohlich, zumal sie sich alle aus realen Situationen entwickeln. Seine Protagonisten bewegen sich in einer brüchigen Welt, aus der er kein Entkommen gibt.

Generation Gonzo

Aus der literarischen Tradition der »Beat Generation« wuchs mit der Hippie-Bewegung das Bestreben engagierter Schreiber, neue journalistische Formen auszuprobieren, die unmittelbarere Ausdrucksformen gestatteten und den Leser stärker zu fesseln vermochten. Das ist der »New Journalism«. Weiterlesen

Tannöd

Am Ende des dunklen Waldes, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, die Menschen bigott sind und beten, liegt in der Einsamkeit Tannöd, ein Flecken im Nichts. Doch bei den gottesfürchtigen Waldbauern wird nicht nur schwer gearbeitet und viel gebetet. Es wird auch gemordet! Eine Bauernfamilie samt Kindern und Hauspersonal fällt einer entfesselten Spitzhacke zum Opfer, und der Leser schaut dem brutalen Täter bei seiner blutigen Tat quasi über die Schulter.

Die Erzählung ist in Form einer journalistischen Befragung verfasst. Die Autorin Andrea Maria Schenkel begibt sich in der Rolle des interessierten Interviewers nach Tannöd, hält ihr Mikrophon in die Manege und schneidet Wortmeldungen von Anwohnern und Dörflern mit. Nachbarn, Bekannte, Pfarrer, Briefträger und Bürgermeister nehmen nacheinander kurz Stellung und teilen ihr Wissen, ihre Vermutungen und Unterstellungen mit. Auf diese Weise entsteht ein Bild vom Ort des grausigen Geschehens, ein Gemälde von Tätern und Opfern. Mosaikartig setzt die Autorin diese fiktiven Zeugnisse aneinander und führt den Leser in das geistige Klima des Dorfes ein. Die Tat selbst ergibt sich letztlich als eine in sich schlüssige Reaktion.

»Tannöd« wurde als »Krimi des Jahres 2007« ausgezeichnet. Es ist kein Jahrhundertwerk, das Spuren hinterlässt und noch in Jahren seine Leser erinnert. Den Zufällen des deutschen Literaturbetriebes ist es geschuldet, dass dieses karge Autorendebüt, das mit einer Startauflage von dreitausend Exemplaren vom Verlag eher mutig angegangen wurde, auf die Topplätze der Hitparaden kraxelte. Urplötzlich erschien es auf der Empfehlungsliste der »Welt«, die Druckmaschinen sprangen an und produzierten Nachschub.

Es folgten Krimipreis und SPIEGEL mit einer ultimativen Lobhudelei. Schließlich empfahl die Fernsehnase Elke Heidenreich in ihrer einflussreichen Sendung Autorin und Werk, und flugs schnellte die Auflage auf inzwischen fast 200.000 Exemplare. Autorin und Text seien es gegönnt.

»Tannöd« bietet Abwechslung im Krimi-Allerlei, wobei Experten darüber streiten mögen, ob es sich bei dem Text überhaupt um einen Kriminalroman handelt.

Madame Lai

Marlon Brando, eines der entfesselten Genies der Filmgeschichte, galt lebenslang als Exzentriker. Der Charakterdarsteller der Spitzenklasse (»Endstation Sehnsucht«, »Die Faust im Nacken«, »Der Mann in der Schlangenhaut«, »Meuterei auf der Bounty«, »Der Pate«, »Der letzte Tango«) hinterließ mit seinem Tod im Jahre 2004 nicht nur ein erhebliches Vermögen und eine traumhafte Südseeinselkette. In seinem Nachlass fand sich auch ein Roman, den er gemeinsam mit seinem Freund, dem Regisseur Donald Cammell, verfasst hat. Der postum veröffentlichte Text wird eingeleitet durch ein umfangreiches Porträt des Autors Truman Capote (»Kaltblütig«), der Brando während der Dreharbeiten zum Liebesmelodram »Sayonara« besuchte.

Mit »Madame Lai« schrieb Brando sich wohl die Rolle seines Lebens auf den Leib. Als schwergewichtiger Kapitän Annie Doultry, der mit seinem Handelsschoner »Sea Change« auf dem Südchinesischen Meer mehr oder weniger zwielichtige Handelsgeschäfte abwickelt, spielt er sein Alter Ego aus und schildert einen Mann, der in einer Kombination aus Lebensgier und Todeslust das tägliche Dasein als großes Glückspiel lebt.

Es ist eine Räuberpistole, exakt: eine Seeräuberpistole mit Tiefgang, die während des chinesischen Bürgerkrieges um 1927 zwischen Hongkong und Macao im Südchinesischen Meer spielt. Die Klamotte mit phänomenaler Phantasie und kolossaler sprachlicher Kraft widerspricht gängigen Klischees des Genres. In sexueller wie intellektueller Hinsicht wird das Verhältnis zwischen Ost und West, zwischen den »Schlitzaugen« und den »gwai lo«, den »weißen Teufeln« nämlich als offen und einander faszinierend dargestellt.

So ist auch das Verhältnis zwischen Kapitän Annie Doultry und der Piratin Madame Lai durch starke sexuelle Spannung bestimmt. Doultry rettet durch falsches Zeugnis im Gefängnis von Hongkong, in das er wegen illegalen Waffenhandels gerät, einem Chinesen, den er beim Kakerlakenrennen kennen lernt, den Kopf. Madame Lai will ihn für die uneigennützige Rettung ihres Schiffsführers entlohnen, doch Annie lehnt ab. Letztlich verbünden sich die beiden, um einen bis an die Zähne bewaffneten Silbertransporter zu überfallen. Doch das blutrünstige Spiel um Geld und Liebe nimmt eine unerwartete Wendung …

»Madame Lai« ist ein herrlicher Roman, aus dessen Poren Lebenslust, Laster und Leidenschaft dampft. Der Text beschert sinnenfrohes Lesevergnügen. Sein Stil ist prall und direkt. Seine Milieudichte ist beeindruckend. Der Roman ist von enormer sprachlicher Sensibilität. Selbst in seinen wüstesten Szenen geht er gleichsam auf Zehenspitzen feingliedrig und sensibel einher.

Die Covergestaltung des Buches, ein Filmplakat von »Sayonara«, weckt leider den Eindruck, als wäre das Werk eine klebrige Seifenoper aus Hollywood. Der Leser sollte das Cover verstecken, wenn er das Buch genießt, der Lustgewinn beim Lesen erhöht sich dadurch wesentlich.

Bitte kommentieren Sie diese Rezension im Blog der Literaturzeitschrift